凯旋街道 | 地名解码 寻根杭城——趣味课堂进残障之家 文化暖流润泽心灵

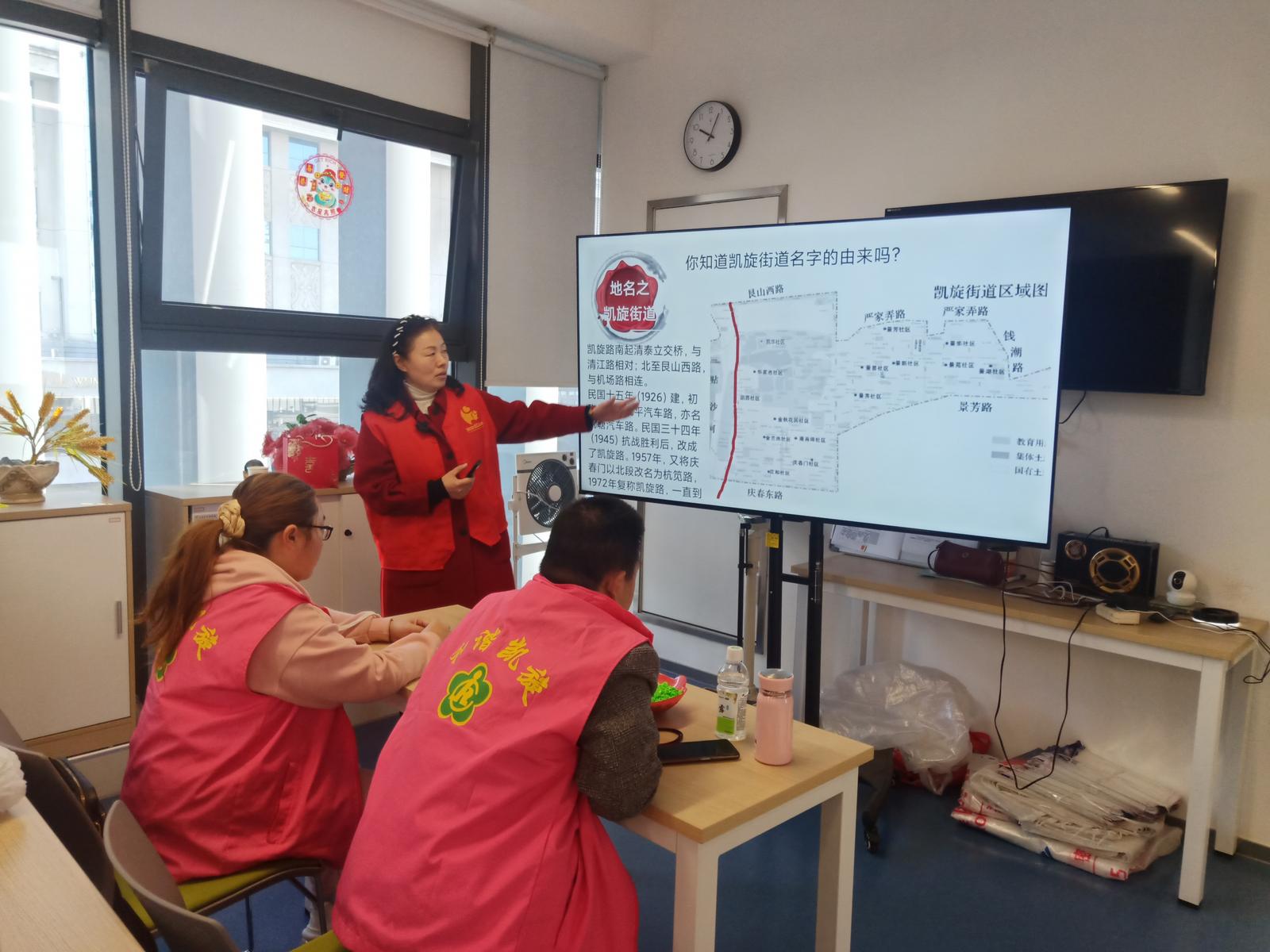

3月20日上午,凯旋街道和上城区社区学院“我们都一样"党建公益项目在凯旋街道残疾人之家推出《识地名 读杭州》之凯旋篇,项目团队王丽老师以凯旋地名为钥匙,为凯旋学员们量身定制了一场穿越千年的城市探秘。

课程以《走读杭州》纪录片切入,生动解析“浙江”、“钱塘”等名称的沧海桑田。再由杭州地名的起源讲起,延伸到上城区地名的由来,进而深入到凯旋街道及其各社区命名的渊源。通过生动讲解,一个个原本熟悉却又陌生的地名,都被赋予了丰富的历史文化内涵,通过展示凯旋街道内大学、医院、邻里中心、公园等重要建筑的实景图片,手绘地图辨认街道15个社区的地理密码,引导学员们从日常生活场景切入,深入了解自己生活的家园,掀起互动高潮。这种直观的教学方式,不仅激发了学员们的兴趣,更让他们对身边的环境有了全新的认识。

《走读杭州》纪录片

在课程的核心环节,王丽老师着重讲述了景芳社区、华家池社区、庆春门社区名字背后的历史文化故事。学员们发现庆春门曾见证南宋皇城风华,华家池承载着明代望族兴衰,南肖埠则留存着古运河商埠印记。在历史与现实的交织中,大家感受着家乡文化的深厚底蕴。

展示上城区社区学院景芳院区

来自景秀社区的吴女士在课后开心地讲道:“听了王老师的讲座,每个地名都好像活了起来,感觉就像是在了解自己的家一样。我特别喜欢华家池这个地名,以前去过这里,只知道景色很美丽,今天听到了两个关于这里的民间故事,景色也更生动了。”

凯旋街道命名的渊源

王丽老师进一步强调,让残疾学员了解了自己生活的社区、街道、城市,可以增加他们与社会的互动和联系,从而更顺利地融入社会生活,提升他们的社会归属感。作为“社会融合课程矩阵”的新模块,此次课程创新采用“地名微旅行+社区记忆拼图”模式。它不仅丰富了残疾人朋友的文化生活,更在知识的传递中给予他们尊重与关怀,提升其自信心与社会认同感。通过对家乡地名文化的学习,学员们对生活的城市有了更深的归属感和热爱之情,这对于传承和弘扬地方历史文化、促进社区和谐发展,都起到了积极的推动作用。

“我们都一样”项目负责人倪艾彤老师表示,“我们都一样"项目立足文化普惠理念,致力于通过公益性课程赋能残障群体深度参与城市文化建设。项目以共同富裕为价值坐标,在保障残障人士共享物质成果的基础上,着重构建"此心安处是吾乡"的精神归属,依托上城区社区学院的资源优势,项目团队持续优化课程体系:通过动态需求调研精准对接学员诉求,立足本土文化资源开发兼具传承性与创新性的教学内容,未来将通过建立课程迭代闭环、构建政府-机构-社区三方协作网络、打造可复制文化赋能样板等路径,推动残障群体从文化受助者向文化生产者的角色转型,为城市文化生态注入多元活力,践行物质文明与精神文明协调发展的共富内涵。