一呼百应·南星共治荟⑥ | “帮扶记录”织密网格走访关爱网 三色服务写满民生温度

欲筑室者,先治其基。新的发展背景对社会治理体系提出更新更高要求,上城区南星街道深化构建“一呼百应”基层治理体系,通过“即呼联应、未呼先应、有呼快应”三大机制,推动基层治理精细入微,为治理现代化提供创新样本。乐活南星特开设《一呼百应·南星共治荟专栏》,生动展现南星街道各社区网格新时代基层治理的枫桥经验。

“陈阿姨,你最近的药是不是吃完了,今天你把配药单子给我,我来给你去买下。”网格员倪丰平按照惯例来到十亩田小区陈阿姨日常走访,陈阿姨为社区重点关注的孤寡老人,网格员每周至少上门三次。近来,海月桥社区不断创新服务实践路径,结合网格走访行动推行“三色管理法”,动态分类帮扶需求。红色即时帮扶,如楼大伯、沈大伯的突发危机等紧急送医;蓝色定期跟进,如卜大妈的每周心理疏导、钱大伯的定期修剪指甲;绿色居家协理,帮助子女属于照顾的老人进行家电线路检查、小修小补等。

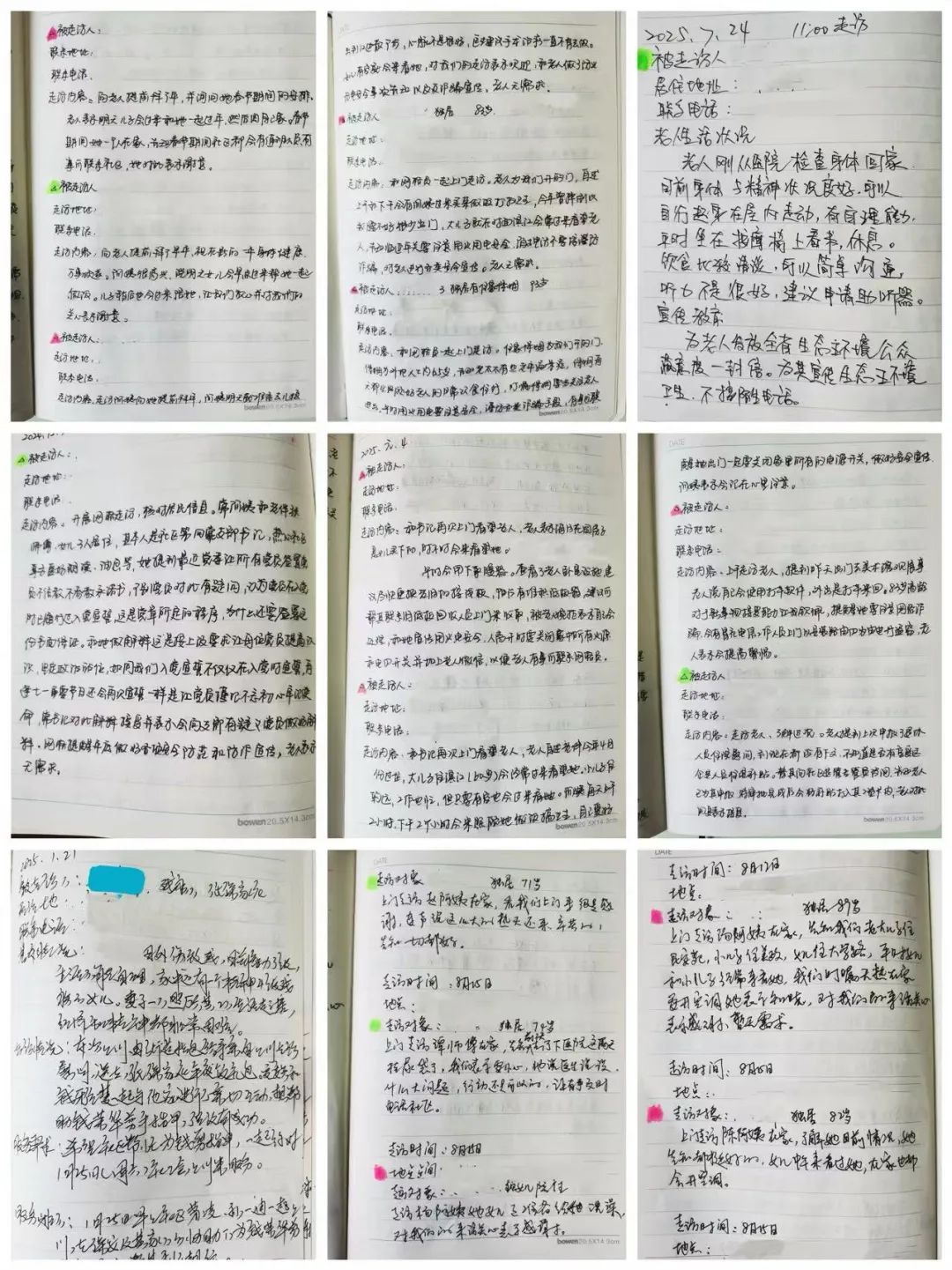

网格员手上还有本厚厚的笔记本,详细记录着每一个特需家庭的服务诉求和网格员每一次的帮扶内容,承载着网格服务的温度与精度。翻开这些日记,可以看到,从独居老人的棉被晾晒到失智老人的社区照顾,从紧急送医到日常心理疏导,记录事无巨细。

指尖与心间的温情传递

“小洲,我老伴的指甲又长成‘鹰爪’了,实在剪不动……”接到求助电话,海月桥社区网格员边尉洲立即与同事赶往十亩田22幢。这已是他们今年第3次为这位精神肢体多重残疾老人提供上门修剪服务。指甲刀、磨甲器、消毒棉片……社工们自备的“爱心工具箱”里,装着对特殊群体细致入微的关怀。

为了更高效地帮助钱大伯,社区书记赵越特意购置了电动修甲器,邀请专业修甲师现场指导。经过多次尝试,社工们终于摸索出一套安全有效的修剪方法。钱大伯的老伴儿拉着社工的手哽咽道:“他的指甲困扰了我十几年,现在终于有人能帮我们了……”

类似的暖心故事在帮扶记录中比比皆是:蔡奶奶(独居老人)——每月中旬,网格员胡炎总会赶在晨光初现时,为她晾晒厚重的棉被,让阳光的味道驱散独居的孤寂。卜大妈(高龄楼道骨干)——老伴去世后,她一度失去生活信心,网格员倪丰平通过38次“周二茶话会”,用倾听和陪伴帮她重拾笑容。傅阿姨(阿尔茨海默病患者)——每天11:00,社工与家属准时“交接”,在社区开展“安全巡查”,防止老人走失。

从需求清单到幸福账单

这本日记早已不是简单的记事本,而是涵盖诉求收集、服务跟踪、效果评估的全流程民生档案,支撑起 “网格摸排 — 需求建档 — 分类处置 — 跟踪回访” 的闭环服务机制。截至目前,社区已通过这套机制解决特殊群体难题127 件,服务满意率达100%。

网格员换了一茬又一茬,但对卜大妈的每周探访从未间断;从修剪指甲的小事到紧急送医的大事,每一项服务都带着体温。正如社工们所说:“居民的笑容,就是日记里最美的字句。”

未来,海月桥社区将继续深化网格化服务,让 “星享四季” 的温暖覆盖每个角落,让 “民呼我为” 的答卷写满民生温度。