采荷 打造全省首个生物多样性保护友好城区

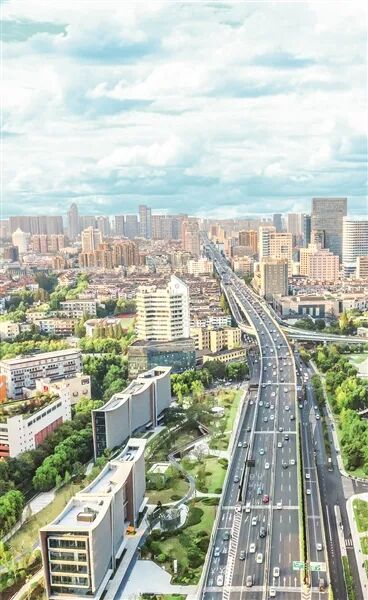

上城区,是杭州的“城市原点”,122平方公里的土地上,分布着大量紧凑的生活居住区。

当人们晨出晚归,穿过熙熙攘攘的马路、经过人声鼎沸的市场、进出高档气派的楼宇时,夏蝉趴在枝头热情欢唱、松鼠抱着果子探出尾巴、樟树的清香随风飘荡……活跃在这座城市里的动植物也用自己的方式,陪伴在人类左右。

在坊巷炊烟中,在万家灯火中,上城区始终守护着生物圈的和谐共生,并计划用三年时间,打造全省首个生物多样性保护友好城区。

如何打造?

在上城区采荷街道就能找到答案。

DU SHI KUAI BAO

上个世纪末,杭州有4个规模庞大的住宅区,采荷是其一。紫藕、红菱、玉荷、青莼、洁莲……那么多与荷有关的小区,都属于采荷,如今,这里住着超过11.35万名居民。

采荷人民有一“宝”,那就是采荷公园。

公园建成于1986年,占地面积约2.5万平方米,还有一个1.5万平方米的荷花池塘,每到夏天,总会上演“鱼戏莲叶间”的“自然大片”。

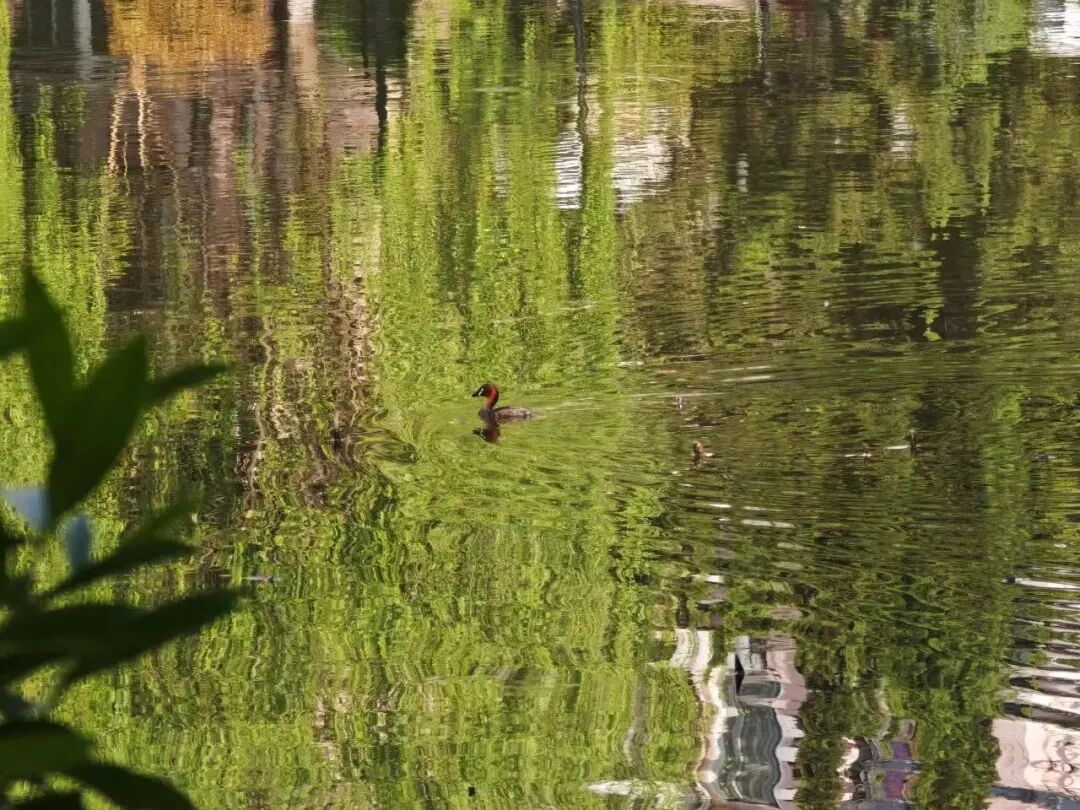

擅长潜水捕鱼的“王八鸭子”也是公园里的常客,学名叫鸊鷉,是水中的“武林高手”。当鸊鷉受到惊吓时,会立马施展一段“轻功水上漂”,并发出一连串的“叽叽”声——这样的场面,很多居民都看到过。

2024年,采荷街道以采荷公园作为主阵地,试点打造生物多样性友好单元,当时,采荷对本地物种排摸梳理下来,发现了丰富的动物类群,包括黑水鸡、小鸊鷉、鸳鸯、翠鸟、青凤蝶、绢粉蝶、鲢、鳙等。

相较而言,植物种类就没那么丰富了。原有的植被中,林下作物以树带草为主,湖面虽有荷花,但并不适宜亲水鸟类栖息。

采荷生物多样性友好公园的改造第一步,便从植被重构开始——

为了给吸蜜动物开辟“花卉食堂”,街道加大了林下花坛的彩化力度,扩大了蜜源;池塘里的荷花长得好,但并不适合水鸟躲藏,因此,街道在临水岸边补植了很多水生植物,使其更适合亲水鸟类小憩。

生物多样性友好单元,除了要坚持保护优先、自然恢复的原则,还要开拓科普教育功能。

采荷公园从丰富植物群落结构,为野生动物提供食物、水源和庇护所,修复水生本土物种群落,增设生物多样性科普、观察装置,改造宁静公园五个角度入手,在公园设计了11处“友好角落”。

采莲湖西南角的和畅亭安居一隅,增设了饲饮器、小水槽、堆肥器、蚯蚓塔。采菱湖的西北面花坛,多出了一幢昆虫旅馆……

项目提升完成后,鸳鸯、白鹭等时常出现在公园。夏季时,蝉鸣、蛙叫持续不断,这些互动科普设施增加了居民与野生动物不期而遇的机会。

在这个公园里,还有一棵特殊的大树,树底下伏着4只石雕青蛙,陪伴着许多居民长大。街道为该点位取名“采荷记忆”,并配套设置了一组 蛙鸣体验装置,能随时模拟蛙叫的声音。

现阶段,街道正在筹划采荷邻里生物多样性体验驿站,今后有望成为青少年们亲近自然、守护自然的第二课堂。

绿色、低碳的无废生活方式,对生物多样性保护至关重要。

采荷街道的四季青服装特色街区正在打造“无废服装街区”,一件件衣服,也可以成为减碳的突破口。如今,23家专业市场的原创含量已接近50%,很多档口都形成了“前店、后工作室”的经营模式。

杭派精品女装市场的“欢冉”,是一家主营休闲女装的档口。从妈妈手里接过衣钵的王谢涣然,是品牌的老板。

“如今,‘无废街区’的理念随着海报和工作人员的宣传,已经融入我们的生活,至少我们已经开始通过自动化生产,做一些力所能及的事了。”她说。

“欢冉”在前端工厂引入了辅助生产的机器。原先,人工量布可能会造成的误差,现在能减到最小,只需机器扫描布料,按照设定的部位需求进行排版,就能减少布料损耗。

随着自己设计、自己生产的档口数量日益增多,街区鼓励设计师在服装设计上,尽可能采用可替换袖口、领片等标准化插接部件,进行模块化设计,这样就能通过拆卸重组,减少服装设计时的耗材。

另外,减少同一件服装中不同纤维的混纺比例,也能提高废旧纺织品的可回收性。

服饰包装也可以很“绿色”。

目前,街区商家已全部采用绿色环保包装,减少一次性塑料袋和餐具的使用,平均每天起码减少8000只塑料袋的使用。

“服装人”每天晨出晚归,在街区解决工作餐,最便捷的方式是点外卖。这些每日产生的生活垃圾,不仅在四季青有了妥善的归置,甚至还有可能变废为宝。

如今,街区已经实现了100%的垃圾分类覆盖率,并在大数据和人工智能的帮助下,对垃圾分类投放进行实时监测,不断优化清运时间和路线,避免垃圾堆积。

市场还会定期组织环保志愿服务活动,收集废塑料瓶。

一个个空瓶,经再生资源公司的分类、清洗、熔融、造粒等工艺,可以变成连续的纤维。纤维再经过特定的织机进行面料织造,随后染色,就能摇身一变,做成冲锋衣等时尚环保服装。