从行伍布衣到国之柱石,面涅将军:狄青(203)

北宋政治家余靖在《大宋平蛮碑》中赞叹:“天生狄公,辅圣推忠。情存义烈,志嫉顽凶。请缨即路,仗节临戎。英材遴集,猛将风从”。这位勇猛善战,长于用兵的军神便是狄青。狄青从一位黥面的基层军士做到最高军事统领枢密使,如同一抹耀眼的铁血亮色划过重文抑武的北宋朝堂。

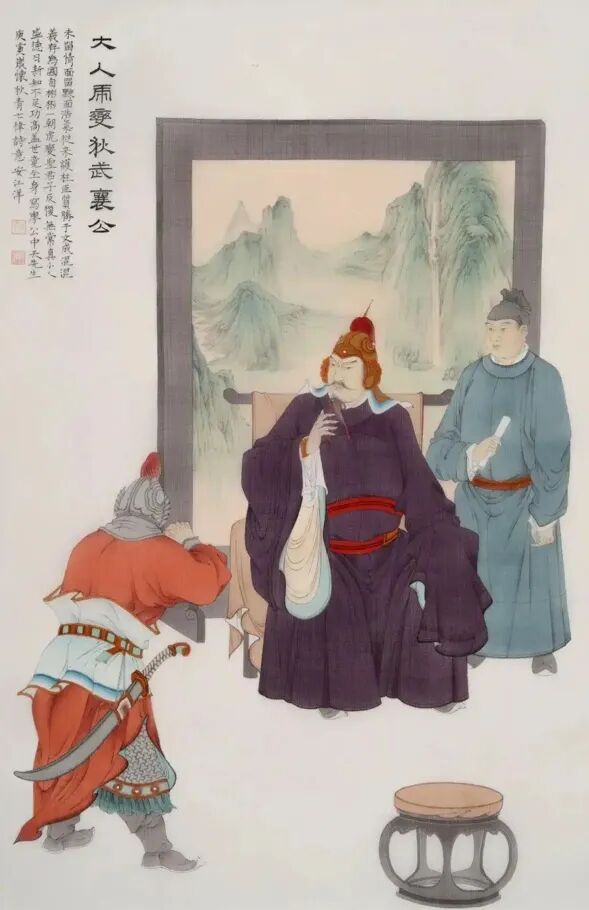

国画家安江洋绘制《狄武襄公大人虎变》诗意图

狄青的战功,首先体现于宋夏之战的用兵不凡。狄青是在宝元元年(1038)从开封调到西北边区的。他每次作战都披头散发,戴着铜面具,冲锋在前,身先士卒,四年间参与了二十五场战斗,多次身负重伤,却屡建奇功,令西夏军队闻风丧胆,“面涅将军”的名号不胫而走。他的英勇表现,不仅赢得了士兵们的尊敬和爱戴,也得到了上级的赏识和提拔。大臣范雍、尹洙、韩琦、范仲淹、庞籍等人对狄青的评价极高。

狄青的军事生涯中,平定侬智高之乱堪称经典。皇祐四年(1052年),广源州侬智高反叛,攻陷邕州,横扫两广,朝廷屡次派兵征讨均遭失败。危急时刻,狄青率军南下,稳定军心。随后,他利用敌人松懈之机,一夜行军跨越昆仑关,在归仁铺布阵。大败叛军,斩首数千,生擒五百余人。这场战役不仅维护了国家统一,更让狄青“国之柱石”的形象深入人心。

平定侬智高后,狄青因功升任枢密使,成为北宋历史上唯一以武将身份掌管全国军政的长官。然而种种祸患也就由此而生。据宋史狄青传所记,狄青之死是因为“疽发髭”。嘴上生毒疮,加之长期抑郁,于嘉祐二年(1057年)病逝,年仅49岁。宋仁宗闻讯悲痛,追赠中书令,陪葬皇陵,谥号“武襄”,并亲手御制祭文,极尽哀荣。狄青的墓葬,也与包文正等人一起,永远成为北宋皇陵中一道亮丽的人文风景。

狄青雕像

回望狄青的一生,他打破了“出身决定命运”的偏见。一生的沉浮中,他用自己的经历证明:无论起点多低,只要保持学习的热情、坚持突破自我,就能在岁月的沉淀中不断成长,最终活成自己想要的模样。

当下,虽无古代战场的金戈铁马,但不同领域的“战场”上,仍有人续写着担当与成长的故事。面对公共卫生挑战,医护人员白衣为甲,义无反顾奔赴一线,用专业与坚守筑起生命防线,这是当代人对“勇敢担当”的诠释;职场中,许多出身普通的人凭借持续学习的毅力,从基层岗位起步,通过考取专业证书、钻研业务知识,逐步成长为行业骨干,这是对“突破出身、坚持成长”的践行;社区里,志愿者们放弃休息时间,服务群众,用平凡的行动守护邻里和谐,这是对“责任与奉献”的传承。他们在各自的岗位上,书写着属于当代的“英雄故事”。